|

Nous avons vu comment, en Italie, deux grands saints: Filippo

Neri et Charles

Borromée,

avaient vigoureusement travaillé à une nouvelle œuvre d’évangélisation. Grâce à

eux, à leur exemple et au courage de leurs condisciples, le clergé et le peuple

se convertissaient. Et quand cela était nécessaire, les évêques eux-mêmes

payaient de leur personne pour soigner les malades ou venir en aide aux pauvres. Borromée,

avaient vigoureusement travaillé à une nouvelle œuvre d’évangélisation. Grâce à

eux, à leur exemple et au courage de leurs condisciples, le clergé et le peuple

se convertissaient. Et quand cela était nécessaire, les évêques eux-mêmes

payaient de leur personne pour soigner les malades ou venir en aide aux pauvres.

Nous le savons, la sainteté est contagieuse. Elle sait aussi

traverser les frontières. Ce qui se passait à Milan ou à Rome fut rapidement

connu, et des hommes de prière et d’action entreprirent, dans plusieurs pays

européens, de suivre la voie qui leur était montrée afin de mieux travailler au

salut de leurs peuples.

De la France, spirituellement blessée par la Renaissance et

menacée par l’avancée de la Réforme protestante, jaillirent des hommes d’une

très grande valeur humaine, pleins d’une foi profonde et d’un zèle communicatif.

Ces hommes donnèrent naissance à une spiritualité qui mettait en évidence

quelques facettes oubliées de l’enseignement du Christ. La profonde prière de

ces hommes se concrétisait par des œuvres multiples qui n’avaient qu’un but:

réformer l’Église de France et sauver le peuple meurtri par les guerres civiles

ou étrangères.

C’est la spiritualité de cette époque, qui recouvre à peu

près les règnes de Henri IV et de Louis XIV, que l’on qualifia plus tard d’École

Française. Des études approfondies sur la spiritualité de l’École

Française ont déjà été réalisées par d’éminents théologiens. Nous n’y

reviendrons pas. Notre propos n’a pour seul but que la contemplation de ceux

qui, ayant su vivre cette spiritualité avec beaucoup de foi et d’amour, sont

devenus les grands saints dont nous admirons encore la plupart des œuvres.

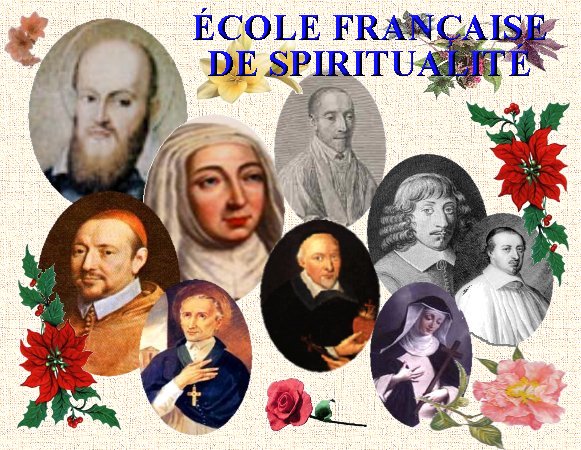

Nous passerons donc en revue quelques-uns des grands hommes

(et femmes) connus ou moins connus, à qui, trop souvent sans le savoir ou sans

s’en souvenir, l’Église et le peuple de France doivent tant. Nous commencerons

par Madame Acarie, cousine de Bérulle, qui fut, avec ce dernier, à l’origine de

l’introduction du Carmel réformé en France. Puis nous cheminerons avec saint

François de Sales qui est né seulement deux ans après la fin du Concile de

Trente, et qui, ayant connu Philippe Néri, fit, à Thonon, en Savoie, et avant

Bérulle, un essai de fondation d’un Oratoire en France.

Et nous continuerons notre chemin avec Bérulle, le Père de

Condren et Marie des Vallées, la grande mystique normande qui fut si contestée.

Nous découvrirons aussi Alain de Solminihiac, le saint Évêque de Cahors, saint

Jean Eudes, Agnès de Langeac et Jean-Jacques Olier. Nous marcherons ensuite avec

Gaston de Renty et Catherine de Bar. Enfin notre route nous conduira jusqu’au

Père La Colombière, à Marguerite-Marie, la messagère du Sacré-Cœur, et à

Louis-Marie Grignion de Montfort.

Nous étant attardés sur les principaux acteurs de l’École

Française, nous essaierons de comprendre, et, peut-être, de mettre en œuvre

leurs conseils. Nous verrons combien ces conseils sont toujours actuels, même si

l’on doit, de temps en temps, modifier ou préciser leur vocabulaire devenu

parfois désuet.

Pour faciliter notre lecture, nous présentons d’abord

ci-dessous et très rapidement, ceux qui, de près ou de loin, ont “fait”

l’École Française. Il sera temps, ensuite, d’approfondir la vie de ces

personnes, de découvrir les richesses de leur spiritualité, et surtout de leur

amour pour le Seigneur, ce Quelqu’un, à qui ils avaient donné leur vie.

|